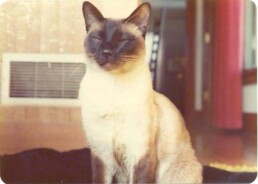

Chi ha mai detto che la fisica quantistica non sia roba da gatti? Probabilmente F.D.C. Williard, un gatto siamese, ha più pubblicazioni scientifiche di te che stai leggendo questo articolo. In concomitanza con la giornata mondiale del gatto, riportiamo un articolo scritto da Bertha, tradotto per voi in esclusiva.

La fisica facendo le fusa

Molti ricercatori sognano, lungo tutto il percorso della loro carriera accademica, di poter avere un giorno la propria pagina su Google Scholar, in cui sono presenti tutte le millemila pubblicazioni scritte con sudore e sangue. C’è chi ci riesce con tanto sforzo, e chi semplicemente restando a dormire su una poltrona, senza muovere neanche un artiglio.

È proprio questo il caso di mio cugino alla lontana, F.D.C. Williard: il siamese esperto di fisica che negli anni ’70 ha pubblicato ben due articoli scientifici sulla fisica quantistica. Per quanto riguarda me, beh, sto pur sempre scrivendo un articolo nella sezione cultura, dunque preferisco dilettarmi in altro.

Da un errore tipografico… a un coautore felino!

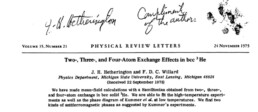

Jack H. Hetherington, l’umano che si occupava di Chester, è attualmente professore emerito nell’Università dell’Illinois, all’epoca dei fatti, invece, insegnava fisica alla Michigan State University. Dopo un lungo lavoro di stesura dell’articolo, nel 1975, terminò di scrivere un paper molto influente intitolato Two-, Three-, and Four-Atom Exchange Effects in bcc3He. All’interno di questo articolo il professore approfondiva il comportamento degli atomi a diverse temperature.

Prima di inviare l’articolo alla Physical Review Letters, una rivista scientifica molto influente, decise di mandare il paper ad un suo collega, che si occupò di revisionarlo. Successivamente, il suo amico lo contattò per fargli notare che, all’interno dell’articolo, più volte si faceva riferimento a una ricerca condotta da più persone e non da un singolo autore: il fisico, infatti, aveva usato il “noi” invece della prima persona singolare.

Per tale sottigliezza, l’articolo avrebbe rischiato di non essere pubblicato. Inoltre, poiché l’autore aveva usato la macchina da scrivere risultava molto complesso da correggere.

In quel momento arrivò il lampo di genio.

F.D.C. Willard: il fisico che preferiva sonnecchiare

Per evitare che l’articolo non venisse preso in considerazione (o semplicemente perché Jack non voleva riscrivere da capo l’intero articolo correggendo gli errori) Hetherington decise di inserire mio cugino alla lontana Chester. Utilizzò uno pseudonimo: F.D.C. Williard. F. D. proveniva dal latino Felis Domesticus, la C. stava ovviamente per Chester, mentre Williard era il nome del papà di Chester, anch’egli un illustre siamese.

Hetherington scelse di usare solo l’iniziale di Chester, per evitare che i suoi colleghi lo riconoscessero e che l’articolo venisse ostacolato nella pubblicazione.

L’articolo infine venne accettato e fu pubblicato il 24 novembre 1975, nel numero 35 della rivista. La scoperta portata a termine dai due fisici ebbe un enorme successo e fu chiesto loro di scrivere altri articoli a riguardo.

Il fisico peloso e poliglotta

Poco dopo, l’identità del coautore fu rivelata: Jack, infatti, rilasciò diverse ristampe dell’articolo con la firma di Williard, che siglò l’articolo con le sue zampe.

L’università, scoperta questa simpatica burla, propose a Jack di portare Chester in Università, rendendolo la mascotte del Dipartimento di Fisica. Insomma, ebbe sicuramente più fortuna il gatto che quel collega che lecca il culo al professore giorno e notte, e il tutto senza mai muovere una zampa. Benché Chester avesse avuto molti riconoscimenti all’università, gli editori pensarono che Hetherington fosse poco serio.

Successivamente, negli anni ’80, Chester ebbe la possibilità di pubblicare, da solo, un altro articolo scientifico sulla rivista francese Recherche, intitolato L’hélium 3 solide. Un antiferromagnétique nucléaire, dimostrando le proprie abilità in francese. Tra l’altro, i “mangia-baguette” non sapevano che F.D.C. Williard, in realtà, era un siamese.

L’eredità scientifica felina

Chester morì di vecchiaia nel ’82, ma il suo contributo alla ricerca atomica rimane, tutt’oggi, indiscusso. I suoi articoli sono tra l’altro consultabili in open access su diverse piattaforme.

Possiamo quindi concludere che sì, i cani sono i migliori amici dell’uomo, ma i gatti? Beh, raggiungono grandi traguardi in ambito accademico (e cosa più importante, non sbavano quando bevono).

Fonti

- S. Stall, 100 Cats Who Changed Civilization: History’s Most Influential Felines, Quirk Books, 2007.

2025-05-26

Eurovision o Risiko? L’arte è politica

L'Eurovision è l'esempio di come arte e politica si intrecciano. Vince chi sa…

2025-05-22

Piangere al novantesimo: la lotta del tifoso

Il calcio smuove gli animi, provoca forti emozioni e a volte fomenta delle vere…

2025-05-19

Papa Leone XIV è davvero laureato in matematica?

Il nuovo Papa ha un Bachelor Degree in matematica... ma precisamente, cosa vuol…

2025-04-24

Parla come mangi: i dialetti ci dicono chi siamo

I dialetti italiani custodiscono secoli di cultura, tra poesia, teatro e…

2025-04-04

Linguaggio inclusivo: la grammatica può cambiare il mondo?

Linguaggio inclusivo, neutro, gender-sensitive: la lingua può davvero cambiare…

2025-03-03

Telefonate… geopolitiche: Russia, USA, Europa, Cina

Dalle telefonate con Putin alla trappola a Zelensky, Trump si è preso la scena…

2025-02-28

Linguistica e AI: chi comanda davvero?

L’IA è un’enciclopedia turbo, ma senza di noi resta muta. La linguistica è il…

2024-12-20

DanDaDan, UFO e fantasmi: l’ossessione per l’ignoto

Gli UFO stimolano il nostro immaginario dagli anni '50. Lo sa bene DanDaDan,…

2024-11-19

Il brevetto che ci ha svegliati: nasce l’espresso italiano

19 novembre 1884: un torinese registra il brevetto che avrebbe reso la caffeina…