Le regole – soprattutto in ambito creativo – vengono percepite come limitanti. Per l’OuLiPo, le regole non limitano la creatività, la esaltano: ogni vincolo è uno stimolo in più per spingere la scrittura oltre i suoi confini.

Siamo soliti immaginare il vero scrittore come un genio creativo, capace di inventare dal nulla e di sfidare la tradizione con la prepotenza delle sue nuove idee. Nel 1960, però, lo scrittore Raymond Queneau e il matematico François Le Lionnais fondarono un movimento dalle idee differenti.

Nel ristorante Le Vrais Guascon, a Parigi, viene infatti fondato l’Ouvroir de Littérature Potentielle, abbreviato OuLiPo.

La scrittura à contrainte

La premessa teorica oulipiana parte dal presupposto che ogni atto creativo è soggetto a costrizioni a cui l’artista si piega, spesso inconsapevolmente. L’esempio più chiaro ci viene fornito dalla poesia: un poeta che sceglie di scrivere un sonetto si piega alle regole del sonetto (14 versi endecasillabi in rima).

Da qui l’illuminazione: le limitazioni non mortificano l’attività creativa, ma sono una spinta in più per l’inventiva dello scrittore. È così che nasce la scrittura à contrainte tipica degli oulipiani. Il termine esprime l’idea di una forzatura che si è tenuti a rispettare; lo scrittore, scegliendo di sottomettersi a delle regole, crea da sé il labirinto da cui deve uscire, trovando nuove strade per l’inventiva.

I vincoli più famosi

Tra le varie forme più utilizzate dagli oulipiani abbiamo:

- Metodo di sostituzione “S + 7” (o “N + 7”): sostituire ogni sostantivo (S) in un testo con il sostantivo che cade 7 posizioni più avanti in un dato dizionario. In tal modo, ad esempio, “L’abito non fa il monaco” diventa, con un dato dizionario, “L’abiura non fa il monarca”. Esistono anche le varianti “V + 7” (sostituzione del verbo) e “A + 7” (sostituzione dell’aggettivo).

- Il vincolo del prigioniero: scrivere un testo usando solo lettere prive di gambette, in alto o in basso (ovvero sono vietate le lettere b, d, f, g, h, j, k, l, p, q, t, y).

- Palla di neve: poesia nella quale ogni verso è costituito da una sola parola ed ogni parola successiva è più lunga di una lettera.

Ma queste restrizioni rendono davvero più creativi? Vediamo insieme qualche esempio.

Quel pazzo di Perec

Georges Perec nasce da genitori ebrei nel 1936; dopo un’infanzia particolarmente sfortunata (il padre muore in guerra e la madre viene deportata e uccisa in un campo di concentramento), riesce con non pochi sforzi a trovare la sua strada, e a partire dal 1967 entra a far parte dell’OuLiPo, diventandone ben presto figura di spicco.

Perec è, infatti, l’autore di uno dei più riusciti e noti testi oulipiani, La disparition. Pubblicato nel 1969, si tratta di un romanzo poliziesco in cui a scomparire non è soltanto il personaggio Anton Voyl, ma anche una vocale dell’alfabeto, la “e”. Il testo, infatti, è un lipogramma: è scritto cioè sopprimendo una lettera dell’alfabeto.

Questa è la contrainte che Perec sceglie per il suo romanzo, peraltro difficilissima considerando che la “e” è una vocale ampiamente diffusa nella lingua francese (tu pensa: in baguette è presente ben due volte).

Ma è proprio a partire da questo obbligo “innaturale” che la scrittura di Perec fiorisce: dovendosi privare di parole piene, ma anche di forme grammaticali come la congiunzione et, l’articolo le e la negazione ne, Perec ricorre a una serie di figure retoriche e neologismi che rendono la sua scrittura decisamente singolare. Un esempio? Il aska (lui chiede), che nasce dall’inglese to ask per sopperire all’impossibilità di utilizzare il francese il demanda.

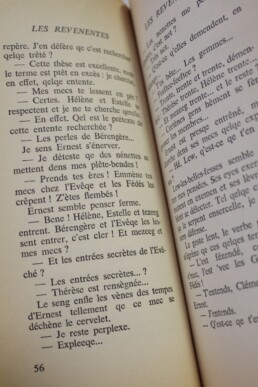

Come se non bastasse, nel 1972 Perec si cimenta in un’impresa ancora più ardua: la stesura di un romanzo di 127 pagine intitolato Les reventes, scritto senza usare le altre quattro vocali e servendosi, quindi, solo della ricomparsa “e”.

Raymond Queneau in prosa...

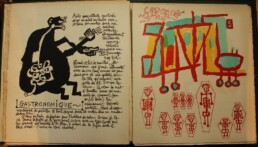

Il padre fondatore del movimento non è meno folle. Tra le sue opere, ci limitiamo a citarne due, partendo da Esercizi di stile. Il testo consiste in una raccolta di 99 racconti definiti dall’autore… texticules (spero non ci sia bisogno di spiegare il gioco di parole).

La trama dei racconti è sempre la stessa: a Parigi, verso mezzogiorno, un uomo si lamenta su un autobus affollato con chi lo spinge di continuo, e non appena trova un posto libero lo occupa. Il narratore, due ore dopo, rivede l’uomo alla Gare Saint-Lazare con un amico, che gli consiglia di far mettere un bottone sul soprabito.

Più che la trama, sono le novantanove varianti stilistiche ad interessare il lettore. Tra queste, ad esempio, abbiamo il racconto geometrico:

«In un parallelepipedo, rettangolo generabile attraverso la linea retta d’equazione 84x + S = y, un omoide A che esibisca una calotta sferica attorniata da due sinusoidi, sopra una porzione cilindrica di lunghezza l > n, presenta un punto di contatto con un omoide triviale B. Dimostrare che questo punto di contatto è un punto di increspatura. Se l’omoide A incontra un omoide omologo C, allora il punto di contatto è un disco di raggio r < l. Determinare l’altezza h di questo punto di contatto in rapporto all’asse verticale dell’omoide A.»

O in latino maccheronico:

«Sol erat in regionem senithi et calor atmospheri magnissima. Senatus populusque parisensis sudabant. Autobi passabant completi. In uno ex supradictis autobíbus qui S denominationem portabat, hominem quasi moscardinum cum collo multo elongato et cum capello a cordincula tressata cerclato vidi. Iste junior insultavit alterum hominem qui proximus erat: pietinat, inquit, pedes meos post deliberationem animae tuae. Tunc sedem líberam videns, cucurrit là. Sol duas horas in coelo habebat descendutus. Sancti Lazari stationem ferroviariam passante davante, jovanottum supradictum cum altero ejusdem farinae qui arbiter elegantiarum erat et qui de uno ex boutonis cappotti junioris consilium donabat vidi.»

...ma anche in versi

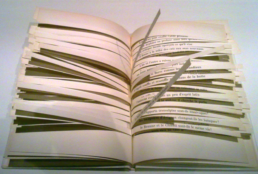

Cent mille milliards de poèmes è un libro interattivo che nessuno potrà mai finire di leggere. Si tratta di un volume di poesia combinatoria, una forma letteraria in cui il testo può essere smontato e riassemblato a piacere dal lettore.

Il libro è infatti composto da 10 sonetti scritti su fogli tagliati in 14 strisce orizzontali (una per verso). Il lettore, quindi, può scegliere di scambiare qualsiasi verso di una poesia con quello degli altri 9 sonetti, per creare ogni volta un componimento sempre nuovo, rispettando sempre la forma del sonetto.

Come afferma lo stesso Queneau nella prefazione: “Questo librettino permette a chiunque di comporre a piacimento centomila miliardi di sonetti; tutti regolari, s’intende. Perché questa è, dopo tutto, nient’altro che una sorta di macchina per la produzione di poesie; e queste sono sì in numero limitato; ma abbastanza da poter permettere in teoria una lettura lunga quasi duecento milioni di anni (leggendo ventiquattro ore su ventiquattro)”.

Abbiamo dunque 1014 potenziali poesie. E Queneau aggiunge: “Contando 45s per leggere un sonetto e 15s per girare le strisce, e ipotizzando di farlo per 8 ore al giorno, 200 giorni l’anno, avremmo più di un milione di secoli di lettura da fare, e, considerando invece di leggere per tutto il giorno per 365 giorni l’anno scenderemmo comunque a ben 190 258 751 anni (ignorando anni bisestili e altri dettagli)”.

Non esiste ancora una versione italiana di quest’opera di Queneau.

E in Italia?

L’Italia è stata particolarmente ricettiva nei confronti degli oulipiani a partire dall’interesse che Italo Calvino nutriva nei loro confronti. Tuttavia, è solo nel 1990 che l’Italia si fornisce di un suo corrispettivo: l’Oplepo, Opificio di Letteratura Potenziale, fondato a Capri da Raffaele Aragona, Ruggero Campagnoli e Domenico D’Oria. A questi si sono aggiunti negli anni scrittori del calibro di Edoardo Sanguineti e Valerio Magrelli.

Tra le opere più rilevanti degli oplepiani mi limito a citare 11 luglio 1982 di Giuseppe Varaldo, un racconto dedicato alla storica finale Italia-Germania. Con le sue 4587 lettere è stato a lungo il testo palindromo più lungo della lingua italiana, superato solo dal Vangelo palindromo di Gabriele de Simon, di ben 6093 caratteri e completato il 21-02-2012, data anch’essa palindroma.

Fonti

Per i due estratti del testo di Queneau, si fa riferimento a Esercizi di stile, trad. di Umberto Eco, Torino, Einaudi, 1983.

2025-06-04

Grammelot: la (non) lingua universale

Il grammelot: un non linguaggio capace di farsi comprendere da tutti.…

2025-06-02

Premio Strega: il più alcolico dei premi letterari italiani

Tra libri, figuracce ministeriali e il liquore giallo fluo: tutto quello che…

2025-04-25

Dobbiamo cancellare gli scrittori fascisti?

Un viaggio tra ideologia, poesia e memoria in occasione del 25 aprile. Come…

2025-03-21

Apologia del suicida – Tenco e Pavese

Un autore che si toglie la vita non è solo questo. Da Tenco a Pavese, ampliamo…

2025-02-07

Il romanzo è morto (o si sta evolvendo?)

Dai racconti su Instagram ai romanzi in stile social: il web sta cambiando la…

2024-12-06

Poema a fumetti: Orfeo ed Euridice sui Navigli

Dino Buzzati vive il Sessantotto con insofferenza. In realtà è in perfetta…

2024-11-11

Elena Ferrante è un uomo? Non lo so, Rick

Alcuni studi ritengono che dietro Elena Ferrante ci sia un uomo, ma ci sono…

Autore

-

Il Caporedattore. Classe '00 come la farina. Laureato in Filologia moderna. Mamma dice che sono carino.

Visualizza tutti gli articoli