Linguaggio inclusivo, neutro, gender-sensitive: rivoluzione grammaticale o rottura di scatole? La lingua può davvero cambiare la società, o resta solo un eco delle sue disuguaglianze? Spoiler: dipende da chi la usa, e da come la scrive.

Parole nuove, problemi vecchi

Il linguaggio inclusivo è come il tofu: c’è chi lo ama, chi lo odia, chi non sa bene come cucinarlo e chi finge di apprezzarlo per non fare rimanere male l’amico vegano. Ma a differenza del tofu, il linguaggio ha il potere di plasmare la realtà. O almeno, così ci dicono. Negli ultimi anni, tra dibattiti televisivi, accademici infervorati e thread su Twitter che degenerano in flame dopo 3 commenti, si è diffusa l’idea che cambiare le parole possa cambiare la società. Una rivoluzione grammaticale, insomma. Ma è davvero così?

C’è chi dice che il linguaggio rifletta la società, come uno specchio. Poi c’è chi insiste che possa plasmarla, guidarla, cambiarla. E poi ci sei tu, che stai leggendo questo articolo e ti chiedi: “Ma alla fine basta mettere una schwa per diventare persone migliori?”

Spoiler: no. Ma neanche ignorare il problema è poi così utile.

La verità è che la lingua è come il tuo armadio: ci trovi dentro ciò che eri, ciò che sei e ciò che vorresti diventare. E anche parecchia roba che non metti più dal 2012.

Il punto è che parole e potere vanno a braccetto. Chi nomina, esiste. Chi non viene nominato, scompare tra le pieghe del maschile plurale. La domanda non è banale: la lingua è solo lo specchio dei cambiamenti sociali o può diventarne il motore? Per capirlo, bisogna partire da chi questa rivoluzione la sta già scrivendo — spesso con una schwa, un asterisco o una giravolta sintattica degna di un acrobata.

Schwa: simbolo di inclusione o incubo ortografico?

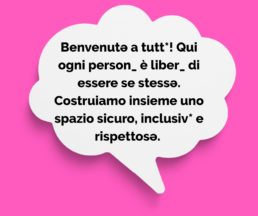

Lo schwa (ə), quella vocale aliena che sembra il verso di un fonema stanco, è diventato il protagonista indiscusso della grammatica gender-neutral. Pronunciato “ə”, come se stessi sbadigliando in modo intellettuale, non è una moda, è un tentativo di includere tuttə, senza obbligare ogni identità a passare sotto il tritatutto grammaticale del maschile sovraesteso. Quindi non “tutti”, ma tuttə. Elegante, moderno… e puntualmente sottolineato in rosso da ogni correttore automatico esistente (anche ora mentre scrivo questo articolo).

Lo schwa è la promessa di una lingua più giusta. Peccato che sia anche una lettera muta per il 90% della popolazione italiana, compresi certi professori di lettere che ancora litigano con la tastiera. Alcuni lo amano perché rappresenta uno sforzo etico di apertura, altri lo odiano perché è impronunciabile, impraticabile e, diciamolo, un po’ hipster. A metà tra un fonema e un’opinione, è già diventato simbolo di una generazione: quella che vuole superare il binarismo di genere e riscrivere la lingua per includere ogni identità. Ma anche quella che ogni tanto si chiede: “Non potevamo semplicemente dire ‘persone’ e farla finita?”

A tutto questo si aggiunge un dettaglio che fa impazzire i linguisti (e forse solo loro): lo schwa è un suono, un fonema a cui non corrisponde un vero e proprio grafema nella lingua italiana. In pratica, non esiste una lettera ufficiale che lo rappresenti. Motivo per cui quando lo scriviamo con la “ə”, stiamo un po’ forzando le regole: è sì una scorciatoia abbastanza comoda, ma tecnicamente “sbagliata”. Sicuramente roba da nerd, ma utile per capire perché questa vocale neutra non solo divide sul piano sociale, ma fa anche a cazzotti con l’ortografia.

Linguaggio neutro: benintenzionato, ma goffo come un pinguino in discoteca

La schwa non ti convince? C’è il linguaggio neutro: sostituire “studenti” con “persone che studiano”, “cittadini” con “chi abita la città”, “tutti” con “chiunque voglia partecipare”. Più elegante? A volte sì. Più lungo? Sempre. Più chiaro? Meh.

Il rischio è che nel tentativo di non escludere nessuno, si finisca per non farsi capire da nessuno. Il risultato: frasi che sembrano uscite da un documento ONU, ma che dovrebbero spiegare come prenotare una pizza. Con doppia bufala, grazie.

Eppure, anche questo è un passo avanti. Magari goffo, magari poco pratico, ma sincero nel suo tentativo di dare voce a chi non l’aveva. La lingua non sarà perfetta, ma almeno ci prova.

Asterisco, underscore e compagnia bella

Lo schwa non è solo. In questo circo linguistico si esibiscono anche altri strumenti: l’asterisco, che ha avuto il suo momento di gloria (student*, lavorator*), e l’underscore (_), per chi ama il minimalismo. Ma questi segni, oltre a sembrare password criptate, pongono problemi di leggibilità e accessibilità, soprattutto per le persone con dislessia o disabilità visive. Inclusività per chi, quindi? E mentre alcuni editori iniziano ad accettare queste forme, altri ancora impugnano il Treccani come una clava per difendere il maschile plurale, sostenendo che “si è sempre fatto così”. (Sì, anche i roghi medievali, ma non è che per questo li rimettiamo in agenda.)

La grammatica è politica. Anche se non ti piace ammetterlo

Eh sì, anche se a scuola ti hanno detto che “la grammatica è neutra”, in realtà la lingua è tutto tranne che neutra. È fatta di scelte. E ogni scelta linguistica è una presa di posizione. Quando diciamo “tutti gli studenti” invece di “tutte le persone che studiano”, stiamo normalizzando un punto di vista. E quel punto di vista, guarda caso, è spesso maschile, eterosessuale, normativo.

Ma allora perché questa battaglia fa così paura? Forse perché modificare la lingua vuol dire modificare il potere: dare spazio a chi finora non è stato nominato, e quindi, in fondo, non è esistito. È come aggiornare i nomi nel citofono: non è solo forma, è sostanza.

Chi ha paura delle parole nuove?

Ci sono reazioni quasi isteriche all’idea di cambiare qualche desinenza. Politici che tuonano contro la schwa come se avesse invaso la Crimea. Intellettuali che parlano di “catastrofe linguistica” come se l’asterisco potesse davvero cancellare Dante dai libri. Ma forse il vero problema non è la grammatica. È il disagio culturale che provoca il cambiamento. Quando si tocca la lingua, si tocca la pelle della società. E allora emergono resistenze, nostalgie, paure. Perché cambiare il modo di parlare significa cambiare il modo di pensare. E quello, diciamolo, fa un po’ più paura del cambiare font.

Inclusività, ma per chi davvero?

Attenzione, però. Perché anche chi abbraccia il cambiamento deve chiedersi: quanto è davvero inclusivo un linguaggio che esclude per difficoltà pratiche? Chi ha dislessia, chi non ha strumenti digitali aggiornati, chi semplicemente non ha familiarità con questi simboli rischia di essere messo da parte.

Il rischio è che l’inclusività linguistica diventi una nuova forma di esclusione, più sofisticata ma altrettanto insidiosa. Allora la sfida è trovare un linguaggio accessibile, chiaro e inclusivo. Che non sia solo bandiera identitaria, ma anche ponte comunicativo.

La lingua è una colla. E tu cosa vuoi incollare?

Alla fine, ogni parola è una scelta. E ogni scelta racconta chi siamo, chi vogliamo includere, chi vogliamo lasciare fuori. La lingua è specchio, sì. Ma può anche essere motore — se decidiamo di usarla per costruire, e non solo per riflettere.

E se davvero la cultura è una colla, come ci piace pensare, allora non possiamo accontentarci di incollare solo quello che già conosciamo. Bisogna anche imparare a incollare le differenze. Una parola alla volta.

2025-05-26

Eurovision o Risiko? L’arte è politica

L'Eurovision è l'esempio di come arte e politica si intrecciano. Vince chi sa…

2025-05-22

Piangere al novantesimo: la lotta del tifoso

Il calcio smuove gli animi, provoca forti emozioni e a volte fomenta delle vere…

2025-05-19

Papa Leone XIV è davvero laureato in matematica?

Il nuovo Papa ha un Bachelor Degree in matematica... ma precisamente, cosa vuol…

2025-04-24

Parla come mangi: i dialetti ci dicono chi siamo

I dialetti italiani custodiscono secoli di cultura, tra poesia, teatro e…

2025-03-03

Telefonate… geopolitiche: Russia, USA, Europa, Cina

Dalle telefonate con Putin alla trappola a Zelensky, Trump si è preso la scena…

2025-02-28

Linguistica e AI: chi comanda davvero?

L’IA è un’enciclopedia turbo, ma senza di noi resta muta. La linguistica è il…

2025-02-17

Articoli scientifici? Roba da gatti!

Fisica quantistica e gatti? Sì: F.D.C. Williard, un siamese, ha ben due…

2024-12-20

DanDaDan, UFO e fantasmi: l’ossessione per l’ignoto

Gli UFO stimolano il nostro immaginario dagli anni '50. Lo sa bene DanDaDan,…

2024-11-19

Il brevetto che ci ha svegliati: nasce l’espresso italiano

19 novembre 1884: un torinese registra il brevetto che avrebbe reso la caffeina…