Un viaggio tra ideologia, poesia e memoria in occasione del 25 aprile. Come affrontare, nell’epoca della cancel culture, la letteratura compromessa col fascismo? Come guardare a Ungaretti e Pirandello alla luce delle loro scelte politiche?

Senza girarci troppo intorno: Ungaretti era un fascistone. Amava Mussolini prima ancora che fondasse il Partito fascista, ha appoggiato tutte le sue scelte (tranne le leggi razziali) e ne ha tratto beneficio arrivando a insegnare all’università. Mai realmente pentito, anche negli anni Sessanta lo ricordava con nostalgia.

La domanda che mi pongo è: come dovremmo porci nei confronti del nostro passato? Come possiamo credere a una poesia come Fratelli se sappiamo che il suo autore godeva nel vedere i socialisti diventare Manzotin?

Di fronte a queste domande ecco che in mio aiuto sopraggiunge Lucrezia, la nostra articolista nonché storica (sai già che ha scritto di Aldo Moro?). Partiamo, con lei, dal delitto Matteotti.

Galeotto fu Matteotti e chi l'uccise

Il deputato del partito socialista unitario Giacomo Matteotti fu rapito il 10 giugno 1924. Già tra il 1921 e il 1923 aveva denunciato il clima di violenza delle squadre fasciste presenti durante le elezioni del 1921, ma il suo destino fu segnato soltanto dopo.

Poche settimane dopo le elezioni del 6 aprile 1924, infatti, Matteotti tenne il celebre discorso di accusa al fascismo, segnando effettivamente la sua condanna a morte. Il corpo di Matteotti fu ritrovato circa due mesi dopo, e il suo omicidio fu rivendicato da Mussolini in un discorso celebre di fronte alla Camera dei deputati nel gennaio 1925:

Ebbene, io dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea, ed al cospetto di tutto il popolo italiano, che assumo (io solo!) la responsabilità (Politica! Morale! Storica!) di tutto quanto è avvenuto. […]

Questo discorso è stato ritenuto dagli storici, come ad esempio Renzo De Felice, l’atto costitutivo del fascismo come regime autoritario.

La spavalderia di Mussolini e l’incapacità reale di opposizione da parte del governo non fecero altro che alimentare ancor di più il potere del futuro dittatore, accelerando la costituzione dello stato totalitario.

Gli amichetti di Giovanni Gentile

Ritornando alla letteratura: il 21 aprile 1925 fa la sua comparsa sul quotidiano Il Popolo d’Italia il cosiddetto Manifesto degli intellettuali fascisti. Considerato il primo documento ideologico della cultura fascista, il testo da un lato, tenta di indicare le basi politico-culturali dell’ideologia fascista, giustificando gli atti e gli atteggiamenti illiberali e violenti, operati del movimento fascista e proseguiti dal governo Mussolini.

Alla luce del delitto Matteotti, aderire al Manifesto – e quindi apertamente al fascismo – significava appoggiarne il carattere autoritario, senza alcuna ambiguità.

Il Manifesto fu redatto Giovanni Gentile, filosofo di punta del regime, e vede le firme di scrittori importanti del nostro Novecento. Mi sembra un ottimo punto di partenza per capire chi fosse davvero fan di zio Benny. Tra i soliti D’Annunzio e Marinetti, ce ne sono due che hanno attirato la mia attenzione.

Ungaretti nostalgico

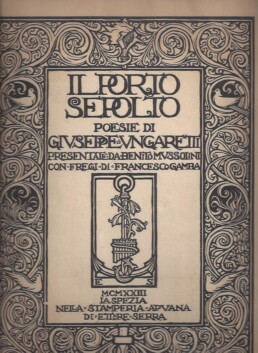

Numerose sono le testimonianze che mostrano un Ungaretti affascinato da Mussolini, che conobbe di persona nel febbraio 1915 e fu visto da subito come promotore dell’ordine, della stabilità e della patria. Subito dopo la Marcia su Roma (1922) il nostro Peppe chiese a Mussolini una prefazione alla sua raccolta, Porto Sepolto, mentre il 30 agosto 1924, appena nove giorni dopo il funerale di Matteotti, si iscrisse ufficialmente al Partito Nazionale Fascista (PNF).

Insomma, la sua firma al Manifesto redatto da Gentile sembra la naturale evoluzione di un rapporto di stima che Ungaretti nutriva non solo nei confronti del fascismo, ma in quelli di Mussolini stesso. Già nel 1918, il poeta scriveva a Papini:

Seguo con attenzione il movimento di Mussolini, ed è, credimi, la buona via. Bisogna voltarsi di là. Ordine ordine ordine, armonia armonia armonia; e per ora non vedo che confusione confusione confusione […]

(G. Ungaretti, Lettere a Giovanni Papini (1915-1948), Mondadori, Milano, 1988, p. 233).

Probabilmente l’adesione al fascismo favorì la carriera di Ungaretti, che ottenne la cattedra di Letteratura italiana all’Università di San Paolo nel 1937, per poi tornare nel ’42 a insegnare a La Sapienza non solo per “chiara fama”, ma anche per volere del Duce.

Il poeta, però, si schierò apertamente contro il Manifesto della razza del 1938, e dopo la caduta del fascismo fu sospeso dall’insegnamento fino al 1947. Tuttavia, ancora negli anni Sessanta scriveva all’amico Jean Paulhan: «Ah Mussolini. Certamente l’ho amato tanto…» (Correspondance Jean Paulhan – Giuseppe Ungaretti (1921-1968), Gallimard, Paris 1989, p. 550).

P. Randello

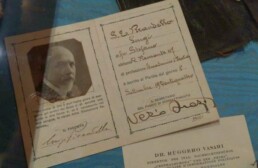

Più complesso il rapporto tra il regime e Luigi Pirandello. Come Ungaretti, anche Luigi Pirandello si iscrisse al Partito fascista nel 1924, dopo il delitto Matteotti, firmando successivamente il Manifesto. I giornali umoristici non persero l’occasione di sfoderare colpi bassi (e non tutti azzeccati). «Il becco giallo» decise di chiamarlo sempre P. Randello.

Lo scrittore siciliano non prese mai specifiche posizioni politiche. Differentemente da Ungaretti, non provava grandi simpatie nei confronti di Mussolini e molti gerarchi; ciò che lo convinse ad aderire al fascismo fu, probabilmente, il fatto che guardasse al Duce come riorganizzatore di una società in disfacimento e ormai completamente disordinata (non molto distante dalla percezione di Ungaretti nella lettera del 1918).

Un’altra motivazione addotta per spiegare tale scelta politica è il fatto che riconducesse gli ideali fascisti a quegli ideali patriottici e risorgimentali di cui Pirandello era convinto sostenitore, anche per le radici garibaldine del padre.

Nonostante l’adesione al fascismo, Pirandello non fu mai davvero un intellettuale del regime. La sua opera, intrisa di ambiguità, disincanto e critica borghese, mal si adattava ai canoni dell’arte fascista. Non sorprende quindi che molti gerarchi lo guardassero con sospetto, accusandolo persino di disfattismo, anche dopo il Nobel. Sorvegliato, isolato, finì per allontanarsi dall’Italia in una sorta di autoesilio. Persino da morto mise in difficoltà il regime: rifiutò funerali pubblici, costringendo Mussolini a un silenzio imbarazzato.

Da questo punto di vista, sembra dar ragione ad alcuni scettici, che considerano la sua iscrizione al PNF come mezzo per sostentare la sua nuova compagnia teatrale con i sovvenzionamenti del regime. Il piano, comunque, gli andò male: il governo gli preferì sempre Gabriele D’Annunzio.

Fascismo e cancel culture: che dobbiamo fare noi?

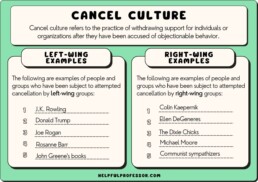

Ok, Pirandello vestiva la camicia nera, Ungaretti ammirava Mussolini. Ma noi, oggi, cosa dovremmo farcene di questi dati biografici? In un tempo in cui il dibattito sulla cancel culture è sempre più acceso, ci chiediamo spesso se sia possibile separare l’opera dalla biografia, il testo dalla sua ideologia.

Ancora una volta fatico a darmi una risposta, ho bisogno di dialogare. Ecco che torna in mio aiuto Lucrezia. (ti ho già detto che ha scritto un articolo su Stalin e Christian de Sica?)

La storia non è un tribunale

Il dibattito si fa ancora più scivoloso quando entrano in gioco regimi autoritari e compromissioni con il potere. Con consapevolezza è necessario comprendere che non si possa ridurre tutto ad uno schema binario di giusto e sbagliato, cattivo o buono.

La storia non è un tribunale, ma la collazione di eventi che ci possono permettere di imparare dai nostri errori, così come la letteratura non è un Codice penale, ma uno strumento per arricchirci e per sviluppare un pensiero multiforme e poliedrico.

Di cosa abbiamo bisogno oggi quindi? Di strumenti critici per leggere la realtà, per analizzare quanto è accaduto, senza mai giustificare o avallare determinati eventi o comportamenti, tuttavia comprendere. È necessario con la luce della ragione leggere criticamente il passato, anche per comprendere le ripercussioni sul presente.

La lettura di Pirandello, così come leggere le parole di Ungaretti, possono farci comprendere le ambiguità e le scelte di ogni singolo autore, inserito in quel determinato contesto. La bellezza della letteratura dimostra le sfumature del singolo individuo che, posto in un determinato spazio-tempo, agisce e si forma in modo diverso.

Insomma, un po’ quel concetto di “il mondo è bello perché è vario”. È infatti noto come a quell’epoca esistesse anche una corrente che si opponeva al fascismo, che non ha accettato di piegarsi all’impatto violento di quest’ultimo.

È giusto separare l’opera dall’autore?

No. Separare l’opera dall’autore rischia di depotenziarla: l’arte nasce in seno al singolo, da una storia e da un tempo specifico. Non possiamo ignorarlo, ma possiamo sforzarci a leggere tramite esso. La letteratura agisce come macchina del tempo: può farci tornare indietro in quel periodo che non abbiamo vissuto, possiamo toccarlo con mano e analizzarlo.

In conclusione, la vera sfida non è cancellare o salvare, condannare o redimere, ma imparare a vivere con le contraddizioni. È qui, è proprio in questo punto che nasce il pensiero critico nella capacità della visione d’insieme e nella presa di coscienza delle differenze.

Conclusioni

Leggere Lucrezia mi tranquillizza, e mi spinge a un’ultima considerazione.

Non bisogna avere paura della storia, anche quando ci fa male o la sentiamo troppo, troppo vicina. Non spetta a noi condannare un autore per la vita che ha fatto: il nostro compito è quello di comprenderne le scelte, ma ancora di più di leggere la sua opera nel contesto in cui è stata creata.

Ungaretti non mente quando si commuove per l’orrore del compagno massacrato in trincea, ma non mente nemmeno quando ricorda Mussolini a distanza di quasi vent’anni dalla sua scomparsa. E solo prendendo consapevolezza di queste tensioni possiamo evitare di ridurre tutto a una semplificazione morale figlia del presente, e restituire alla sua poesia – e alla sua figura – la complessità che meritano.

Fonti

Per approfondire, rimandiamo a una serie di testi:

- F. Petrocchi, Scrittori italiani e fascismo, F. Petrocchi, Ungaretti e il fascismo, Archivio Guido Izzi, Roma 1997

- G. Sedita, Gli intellettuali di Mussolini. La cultura finanziata dal fascismo, Le Lettere, Firenze 2010;

- A. Fichera, Luigi Pirandello. Una biografia politica, Edizioni Polistampa, Firenze 2017.

2025-09-19

STEFANO BENNI: LA PAROLA RIBELLE CHE CI RESTA

Con la morte di Stefano Benni perdiamo uno degli scrittori più ironici e…

2025-08-22

Vittore Branca: lo studioso che “rapì” il Decameron

Il Decameron è stato oggetto nel Novecento di un’avventura singolare che ha…

2025-06-20

Anatomia della fame

Artisti e pensatori di ogni epoca hanno tentato di dare alla fame un corpo…

2025-06-04

Grammelot: la (non) lingua universale

Il grammelot: un non linguaggio capace di farsi comprendere da tutti.…

2025-06-02

Premio Strega: il più alcolico dei premi letterari italiani

Tra libri, figuracce ministeriali e il liquore giallo fluo: tutto quello che…

2025-03-21

Apologia del suicida – Tenco e Pavese

Un autore che si toglie la vita non è solo questo. Da Tenco a Pavese, ampliamo…

2025-03-07

OuLiPo: la libertà è sopravvalutata

Per l’OuLiPo, le regole non soffocano la creatività, la esaltano: ogni vincolo…

2025-02-07

Il romanzo è morto (o si sta evolvendo?)

Dai racconti su Instagram ai romanzi in stile social: il web sta cambiando la…

2024-12-06

Poema a fumetti: Orfeo ed Euridice sui Navigli

Dino Buzzati vive il Sessantotto con insofferenza. In realtà è in perfetta…

2024-11-11

Elena Ferrante è un uomo? Non lo so, Rick

Alcuni studi ritengono che dietro Elena Ferrante ci sia un uomo, ma ci sono…

Autori

-

Il Caporedattore. Classe '00 come la farina. Laureato in Filologia moderna. Mamma dice che sono carino.

Visualizza tutti gli articoli -