Un autore che si toglie la vita non è solo questo. Da Tenco a Pavese, ampliamo le prospettive critiche di autori ingiustamente banalizzati.

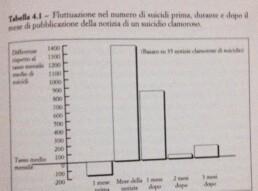

Effetto Werther

1774: viene pubblicato un romanzo epistolare destinato a un successo clamoroso. Mi riferisco a I dolori del giovane Werther, di J. W. Goethe. Il testo diede forma a un fenomeno chiamato Werther-Fieber, “febbre di Werther”: i giovani europei iniziarono a imitare il protagonista del romanzo, indossando gli stessi abiti e sottoponendosi allo stesso tragico destino. Cosplay ai massimi livelli.

Il protagonista del romanzo, Werther, alla fine del testo decide di togliersi la vita per amore; questo evento fu causa di una serie di suicidi mimici, portando il sociologo David Philips a parlare di effetto Werther quando un suicidio o la sua notizia suscita comportamenti similari.

Il nuovo senso del suicidio

Il romanzo non va preso sottogamba. Dopo secoli di condanna, l’estremo gesto veniva storicamente rivalutato come prova di sensibilità e affermazione di libertà. Queste anime pure, sofferenti, vedevano nel suicidio un’affermazione del loro essere diversi rispetto alla massa, e il suicidio era prova della sofferenza e dell’inappartenenza al mondo.

Ora, io non ho le competenze per addentrarmi negli aspetti psicologici del suicidio. Ma è importante partire dalla sua “romanticizzazione” per fare un discorso tutto letterario.

La deformazione critica

Quando un autore si toglie la vita, si vanno spesso cercando legami tra l’estremo gesto e la sua produzione. Più che critici sembrano avvoltoi, pronti a sviscerare la vita del venuto a mancare nel tentativo di trovarvi una sofferenza intrinseca, un dolore insopportabile, un figlio di Werther che ha deciso di farla finita a causa del suo profondo disagio.

Ma interpretare tutta l’opera di un autore sulla base del suo ultimo gesto non è che un modo di sminuirla. Per comodità critica si banalizza l’autore cercando di ritrovare, nei suoi testi, la presunta sofferenza emotiva che l’ha spinto a mettere fine alla sua vita.

Questo atteggiamento è comodo solo ai critici, che così riducono la complessità dell’autore a un’unica e comoda narrazione, ma di lui ci restituiscono ben poco. Ed ecco che io e Francesca Titas, poetessa (vi rimando a una sua intervista circa la sua raccolta poetica, Caro corpo), scrittrice e admin della pagina ig @pavesefotografico, cercheremo di dare una panoramica più ampia di due autori italiani, accomunati dalla stessa fine e dalle stesse banalizzazioni critiche: Luigi Tenco e Cesare Pavese.

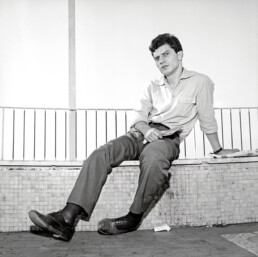

Luigi Tenco

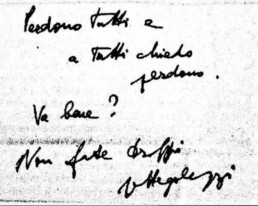

Partiamo da un assunto: Tenco non è un Werther. Lo dimostra un biglietto ritrovato il giorno della sua scomparsa – 27 gennaio 1967 – che riportiamo qui integralmente:

Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro) ma come atto di protesta contro un pubblico che manda “Io tu e le rose” in finale e ad una commissione che selleziona [sic] “La rivoluzione”. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao. Luigi.

La veridicità del biglietto è tuttora oggetto di discussione per le perplessità suscitate in alcuni dalla calligrafia, dall’errore di ortografia e dalle modalità del ritrovamento. Resta, però, un messaggio in linea col “vero Tenco”.

Le canzoni d'amore...

Luigi Tenco nasce a Cassine il 21 marzo 1938. Sin da bambino aveva un rapporto fortissimo con la madre… che si chiamava Teresa Zoccola. Così, per farvelo sapere.

I suoi testi sono caratterizzati da assoluta originalità: recupera un linguaggio colloquiale, quotidiano, forse ereditato dai poeti amati (Montale, Pavese, Saba, Sbarbaro, Caproni) e apre a contenuti nuovi, stupefacenti per la canzone italiana dell’epoca.

La celebre Mi sono innamorato di te è forse il suo capolavoro, sia per la bellezza della canzone che per la spiazzante originalità innovativa di linguaggio che stravolge gli schemi della retorica canzonettistica. Tenco parla dell’amore con un realismo nuovo e disarmato, recuperando la colloquialità familiare, usando vocaboli e modi di dire mai sentiti in canzone: «mi sono innamorato di te/ perché non avevo niente da fare».

...E quelle di protesta

Ma Tenco coltivò da precursore anche la cosiddetta canzone di protesta, che nasce dalla credenza dell’artista che una canzone vale solo quando dice qualcosa di vero e con un certo impatto sociale. In un’intervista del novembre 1966, alla domanda «La sua maggiore ambizione?», Tenco risponde: «Essere protagonista della marcia in avanti del mondo».

Ed è qui che, accanto a capolavori come Mi sono innamorato di te, Quando, Angela, Lontano, lontano, Vedrai, vedrai si aggiungono una ballata audacemente divorzista (Vita familiare), o un pezzo a favore della libertà sessuale femminile, Una brava ragazza. Un altro testo di denuncia è Cara maestra, di cui riportiamo un pezzo:

Egregio sindaco

Mi hanno detto che un giorno

Tu gridavi alla gente

Vincere o morireOra vorrei sapere come mai

Vinto non hai, eppure non sei morto

E al posto tuo è morta tanta gente

Che non voleva né vincere né morire

Inutile dire che il “secondo Tenco” non piaceva molto alla TV, che tentò più volte di censurare i suoi testi.

Il suo ultimo progetto discografico, di cui abbiamo solo i titoli scritti di suo pugno, era incentrato sui canti folkloristici italiani e le loro sonorità. Avrebbe inciso canzoni di tradizione orale come Bella ciao, Monte Canino, La pastora, Ta pum, America America, e tra le canzoni proprie aveva elencato Ciao amore, ciao e La mia valle.

«L’ugola nera»

Buona parte delle interviste che ci sono pervenute insistono sullo smentire quello che – a quanto sembra – era giudizio comune: Tenco era considerato un giullare ribelle, un’«ugola nera» come è definito in un’intervista del 1964.

Tenco è stato un autore schietto, che ha rifiutato ogni tentativo maldestro di categorizzazione. Riporto qui una sua dichiarazione emblematica:

Un giornalista mi incontra, parla con me, mi ascolta. Si fa un concetto particolare e mi inquadra in un determinato cliché. […] Ognuno di noi deve essere “definito”. Io sono stato definito “malinconico, solitario, arrabbiato, scontento, infelice”; andando avanti, altre impressioni di altri giornalisti si aggiungono alle prime. Ne esce un personaggio talmente strano, da essere quasi inumano. (28 ottobre 1965 – Annabella)

Dalle interviste emerge il ritratto di un uomo intollerante al divismo, fedele a se stesso, riservato ma non per questo antipatico, timido ma non per questo di poche parole (una volta presa confidenza).

Il Tenco mattatore?

Un Tenco poliedrico e “mattatore”, in contrasto con la narrativa portata avanti dai giornalisti, è quello del programma televisivo Le comare, nel 1964. Per ogni puntata Tenco preparava una ballata satirica su temi civili, sociali, di costume, con un approccio aggressivo ed estroverso assolutamente nuovo per il pubblico: una disinvoltura spigliata, spiritosa, spesso grottesca, che non gli si riconosceva.

Un personaggio felino, scomodo poiché sincero, ma non per questo sempre cupo o sofferente. I suoi amici ne tracciano un ritratto energico, gioviale, profondamente interessato ai cambiamenti del mondo. Anche il suo ultimo gesto – come è scritto nel bigliettino riportato sopra – sembra avere più i toni della denuncia politica che di un gesto intimo e sofferente, anticipando le contestazioni giovanili che sarebbero scoppiate da lì a un anno.

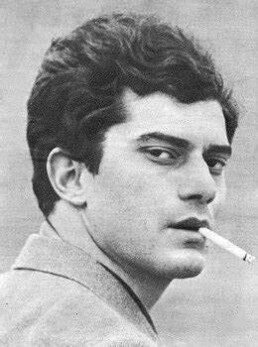

Cesare Pavese

«Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi» (Cesare Pavese, Torino, 1950). È questa l’epigrafe che compare sul frontespizio di Dialoghi con Leucò, l’ultimo saluto di Cesare Pavese al mondo.

Un addio che trasmette la sorda irritazione di chi, non solo non ce la fa più a reggere il proprio destino, ma deve comunque tutelare la propria immagine davanti agli uomini: «Va bene?», cioè “Che altro volete da me?”. Ecco, appunto. Lasciatelo stare.

La notte dell'addio

Stanza 346. Hotel Roma, Piazza Carlo Felice, Torino. Nella notte tra il 26 e il 27 agosto, il poeta ingerisce sedici bustine di sonnifero. Si adagia sul letto vestito. Ha tolto solo le scarpe. Chiude lentamente gli occhi, e se ne va.

Poco prima di quel gesto, telefona a tre o quattro donne: chiede compagnia, propone un invito a cena. Viene rifiutato, senza troppi indugi. Una ragazza, conosciuta qualche giorno prima, gli risponde: «Sei musone e mi annoi». (Poteva forse essere il contrario?).

Scherzi a parte, quella notte infiamma l’intero panorama della critica letteraria italiana: Cesare Pavese, all’apice della sua gloria poetica – aveva vinto il Premio Strega nel giugno dello stesso anno – decide di andarsene, in una stanza d’albergo di una capitale deserta.

L'etichetta da poeta maledetto

Poeta-editore dall’operosità impeccabile, «sul suo lavoro si sosteneva la Casa Einaudi» (Elio Vittorini, 1950): quel malessere si riversava nella realtà esteriore sotto forma di semplice riservatezza; per i suoi contemporanei era tutta “questione di indole”, in fondo.

Poi, a partire dal 1950, la solida figura del poeta viene gradualmente inghiottita da etichette come “maledetto”, “tormentato”, “solo e isolato”. Definizioni che sembrano più un tentativo di inquadrare la sua opera entro una cornice romantica e decadente, piuttosto che un autentico omaggio alla sua figura.

La retorica della disperazione

«L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante»: questo e altri numerosi estratti de Il mestiere di vivere (Diario 1935-1950), oltre ad alcune lettere, vivaci e vibranti, cariche di entusiasmo e fermento culturale, testimoniano che, nel poeta, la disperazione e la malinconia convivevano con un’intensa vitalità non solo intellettuale, ma anche umana.

Contrariamente all’immagine che la critica ha voluto appiccicargli, Pavese non era solo un autore maledetto e decadente: anzi, era incredibilmente sedotto dall’energia e dall’entusiasmo del vivere.

Critica e riduzionismo

Pavese si congeda dalla vita dopo quarantadue anni trascorsi a cercare di entrare in un’esistenza – quella “normale” – che sentiva lontana, se non estranea, a causa della sua rassegnazione all’incomunicabilità – con la madre, con le donne, con tutti gli altri – e dell’impossibilità di impegnarsi in qualunque attività che non fosse il mestiere di scrivere.

Gli anni trascorsi sono quarantadue, appunto. Nessuna donna, nessuna insoddisfazione letteraria, nessun atto politico. Pavese è il tormento di Pavese.

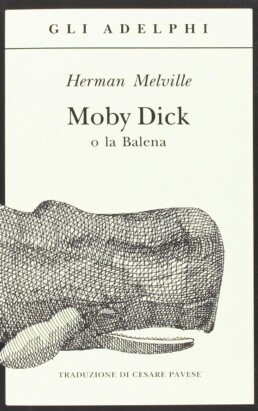

Eppure, agli occhi di gran parte dell’opinione pubblica attuale, appare erroneamente come il «poetino piccolino» che ha messo fine alla propria vita a causa della fine di una fugace relazioncina. Pochi sanno, (giusto per dirne una), che Pavese ha realizzato la prima traduzione integrale de Il Moby Dick (1932) di Herman Melville, contribuendo a far conoscere il testo al pubblico italiano in modo autentico e senza precedenti.

Un'ambiguità non riducibile

C’è quindi un altro volto di Pavese, sovrastato dall’alone della febbre suicida e misogina: quello dello scrittore instancabile, del traduttore rigoroso, dell’editore che ha plasmato il panorama culturale italiano del Novecento. Un Pavese che ha portato in Italia le voci della grande letteratura americana e che, con il suo lavoro presso Einaudi, ha aperto le porte a una nuova generazione di scrittori e intellettuali.

Testimone della Resistenza Italiana e della repressione fascista. Vivace sperimentatore metrico e tematico con la raccolta Lavorare Stanca. Critico, saggista e novelliere.

Il resto sono pettegolezzi. Va bene?

Fonti

Per la produzione di Luigi Tenco si consiglia:

- Luigi Tenco – Io sono uno, a cura di Enrico de Angelis, Baldini&Castoldi, Milano, 2002.

- Lontano, lontano – lettere, racconti, interviste, a cura di Enrico de Angelis ed Enrico Deregibus, ilSaggiatore, Milano, 2024.

Per la produzione di Cesare Pavese si consiglia:

- Davide Lajolo, Il vizio assurdo. Storia di Cesare Pavese, minimum fax, Roma, 2020.

- Cesare Pavese, Il mestiere di vivere. Diario 1925-1950.

- Cesare Pavese, Vita attraverso le lettere, a cura di Lorenzo Mondo, Einaudi, Torino, 2008.

2025-03-07

OuLiPo: la libertà è sopravvalutata

Per l’OuLiPo, le regole non soffocano la creatività, la esaltano: ogni vincolo…

2025-02-07

Il romanzo è morto (o si sta evolvendo?)

Dai racconti su Instagram ai romanzi in stile social: il web sta cambiando la…

2024-12-06

Poema a fumetti: Orfeo ed Euridice sui Navigli

Dino Buzzati vive il Sessantotto con insofferenza. In realtà è in perfetta…

2024-11-11

Elena Ferrante è un uomo? Non lo so, Rick

Alcuni studi ritengono che dietro Elena Ferrante ci sia un uomo, ma ci sono…

Autori

-

Il Caporedattore. Classe '00 come la farina. Laureato in Filologia moderna. Mamma dice che sono carino.

Visualizza tutti gli articoli -