Il Sessantotto arriva in Italia e con esso le contestazioni giovanili. Dino Buzzati, imperterrito giornalista de Il corriere della Sera nonché Premio Strega 1958, assiste a questa rivoluzione dei valori e dei costumi con insofferenza. In realtà, dietro le critiche e le apparenze, Buzzati è scrittore di grande modernità e in perfetta sintonia coi tempi. Lo dimostra soprattutto la creazione di Poema a fumetti, definito a buon titolo «il primo graphic novel italiano».

Chi è Dino Buzzati?

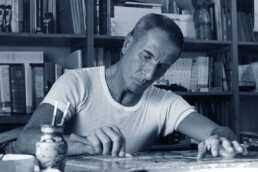

Nato il 16 ottobre 1906, Dino Buzzati è stato uno scrittore, drammaturgo, poeta e giornalista italiano. Appassionato di disegno fin da bambino, Buzzati si dedica nei suoi scritti al genere fantastico. In un’epoca in cui gli scrittori “bravi” scrivevano di contadini, della società, del rapporto coi padri, tutto in toni gravi e realistici… ecco che Buzzati se ne sbatteva e scriveva di mostri e altre fantasie.

E l’ha fatto per tutta la vita: il fantastico permea la sua narrazione e si sposa perfettamente con uno stile linguistico apparentemente piano, di taglio giornalistico. Parte della sua produzione, inoltre, è dedicata a forme ibride di narrazione, tra il disegno e il racconto: è il caso di La famosa invasione degli orsi in Sicilia e Il libro delle pipe (entrambi del 1945), Poema a fumetti (1969), I miracoli di Val Morel (1971).

Trama di Poema a fumetti (spoiler!)

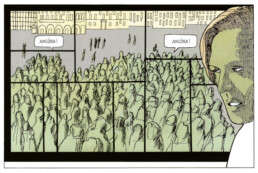

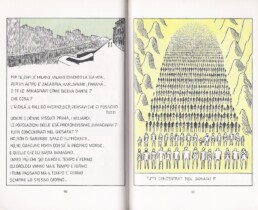

Rivisitazione in chiave contemporanea del mito di Orfeo ed Euridice, Poema a fumetti narra la storia di Orfi, un cantautore rock che si esibisce nel locale milanese “Polypus”. Una sera vede l’amata Eura Storm attraversare una misteriosa porta a via Saterna, nel centro di Milano, per poi scoprire, il giorno dopo, che la donna è morta.

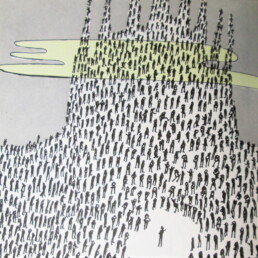

Orfi non si dà pace e quella sera si reca nei pressi della porta di via Saterna. Grazie al suo canto riesce a varcare la soglia. Scendendo una buia scalinata, si ritrova in un giardino in cui giovani disoneste cercano di dissuaderlo dal cercare Eura, proponendosi in cambio. A quel punto arriva al cospetto di un diavolo, che gli spiega che l’aldilà è pieno di anime in cui il maggior rammarico è non poter più aspirare a morire, costrette a vivere in un luogo fuori dal tempo e dalla speranza di un cambiamento.

Il diavolo, dopo aver ascoltato Orfi cantare, gli concede un giorno per cercare Eura. I due finalmente si ricongiungono: il cantante cerca di portare l’amata con sé, ma la giovane non sembra convinta e resta nell’aldilà. Orfi torna nella Milano in superficie col sospetto che sia tutto un sogno. Ma tra le mani ha l’anello della giovane, sfilatosi durante il loro ultimo abbraccio.

Il primo graphic novel italiano

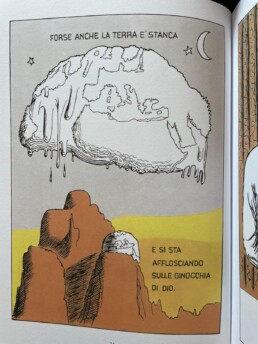

L’opera venne pubblicata alla fine del 1969, ma realizzata a partire dai due anni precedenti. La rivisitazione del mito in chiave pop, il ricorso al genere del fumetto, i colori e la grafica ne fanno un’opera che risente profondamente della cultura e dell’atmosfera degli anni Sessanta, legata ai figli dei fiori e alla psichedelia.

Appena uscita suscitò scandalo e imbarazzo nel mondo editoriale. Non solo per l’erotismo esplicito, ma soprattutto per il suo carattere indefinito, a metà tra il romanzo e il libro d’arte, che lo rendeva difficile da collocare nelle collane tradizionali. Non a caso è stato definito «il primo graphic novel italiano», dove con questo termine ci riferiamo, banalizzando la questione, a romanzi illustrati.

Buzzati, prima ancora della sua pubblicazione, aveva intuito i possibili malumori del pubblico, tanto che chiese alla moglie Almerina di pubblicare il romanzo vent’anni dopo la sua effettiva realizzazione. Richiesta più che plausibile, considerando che la sua dolce mogliettina aveva ben 34 anni in meno. Yes, daddy?

Fortunatamente, grazie all’intraprendenza di lei, il libro venne pubblicato e ottenne un ottimo successo di vendite.

Perché i fumetti?

Dino Buzzati era un artista poliedrico e il suo approccio al mondo dei fumetti, e prima ancora a quello dell’illustrazione, è ben documentato, a partire dalle illustrazioni di Peter Rackham, che ammirava incantato sin da bambino, alle gare di disegno che ingaggiava in adolescenza con l’amico Arturo Brambilla, fino alla passione per Diabolik e Paperino che coltivava anche in età matura.

Scrisse, con tono provocatorio: «Il fatto è questo: io mi trovo vittima di un crudele equivoco. Sono un pittore il quale, per hobby, durante un periodo purtroppo alquanto prolungato, ha fatto anche lo scrittore e il giornalista. […] La pittura per me non è un hobby, ma il mestiere; hobby per me è scrivere. Ma dipingere e scrivere per me sono in fondo la stessa cosa. Che dipinga o che scriva, io perseguo il medesimo scopo, che è quello di raccontare delle storie.»

Le 208 tavole a colori, copertina inclusa, del Poema a fumetti sono una serie di citazioni ad artisti, le cui opere sono oggetto di costante ricerca da parte degli appassionati.

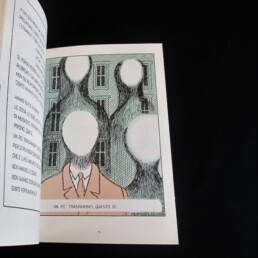

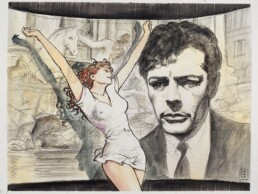

Tra i tanti, citiamo: Waldemar Weiman e Otto Prokop con il loro Atlante di medicina legale, Dalí e il suo Telefono aragosta, la stripper Mademoiselle Féline, ritratta nel libro Métaphysique du strip-tease dal fotografo Irving Klaw e altre sue foto fetish, Caspar David Friedrich, Achille Beltrame, Federico Fellini, Munch, De Chirico, Escher, Man Ray, Magritte, Picasso…

Il poema nel suo ibridismo compositivo riflette anche trame cinematografiche sul mito di Orfeo. Un’influenza si può cogliere nel momento della catabasi di Orfi (la discesa negli Inferi), precisamente nell’illustrazione della scala. Per l’impostazione essa rievoca la scala nell’Orfeo Negro (si chiama così, non mi guardare male) di Marcel Camus (1958).

La ricezione di Poema a fumetti

Nonostante il suo carattere schivo e conservatore, nonostante le critiche ai movimenti del Sessantotto, da un punto di vista artistico Buzzati dimostra lungo tutta la sua produzione di essere un artista versatile, portavoce di una cultura orizzontale che non si vergogna di mettere sullo stesso piano Paperino e Dalì, Fellini e il fumetto pop.

L’operazione di Buzzati, come ha più volte ricordato Sergio Bonelli, editore di Tex, Zagor, Dylan Dog, conferì dignità a un genere (il fumetto) non solo considerato privo di valore letterario, poetico o artistico, ma anche additato da preti e insegnanti dell’epoca come il responsabile delle oscenità che attraversavano in quegli anni il mondo giovanile (un po’ come le mamme con le carte Yu-Gi-Oh! oppure i videogiochi “di guerra”).

In un clima del genere, avere l’appoggio di un giornalista affermatissimo del Corriere, con un pubblico affezionato, nonché Premio Strega, incentivò disegnatori e artisti a portare avanti la propria causa. Possiamo affermare senza preoccupazioni che Buzzati realizzò un primo esempio di quel fumetto d’autore che avrebbe in seguito influenzato autori come Milo Manara.

Poema a fumetti è dunque un libro in anticipo sui tempi, ma anche un figlio perfetto della sua epoca: specchio fedele degli anni Sessanta, criticati da Buzzati ma dai quali non è riuscito a sottrarsi.

Fonti

La citazione (Il fatto è questo: io mi trovo vittima di un crudele equivoco…) è tratta da D. Buzzati , Un equivoco, in Le storie dipinte, a cura di L. Viganò, Mondadori, Milano, 2013 (acquistabile qui).

D. Buzzati, Poema a fumetti, Mondadori, Milano, 1969. Acquistalo qui.

L. Viganò, Buzzati – Album di una vita tra immagini e parole, Mondadori, Milano, 2022.

2025-06-20

Anatomia della fame

Artisti e pensatori di ogni epoca hanno tentato di dare alla fame un corpo…

2025-06-04

Grammelot: la (non) lingua universale

Il grammelot: un non linguaggio capace di farsi comprendere da tutti.…

2025-06-02

Premio Strega: il più alcolico dei premi letterari italiani

Tra libri, figuracce ministeriali e il liquore giallo fluo: tutto quello che…

2025-04-25

Dobbiamo cancellare gli scrittori fascisti?

Un viaggio tra ideologia, poesia e memoria in occasione del 25 aprile. Come…

2025-03-21

Apologia del suicida – Tenco e Pavese

Un autore che si toglie la vita non è solo questo. Da Tenco a Pavese, ampliamo…

2025-03-07

OuLiPo: la libertà è sopravvalutata

Per l’OuLiPo, le regole non soffocano la creatività, la esaltano: ogni vincolo…

2025-02-07

Il romanzo è morto (o si sta evolvendo?)

Dai racconti su Instagram ai romanzi in stile social: il web sta cambiando la…

2024-11-11

Elena Ferrante è un uomo? Non lo so, Rick

Alcuni studi ritengono che dietro Elena Ferrante ci sia un uomo, ma ci sono…

Autore

-

Il Caporedattore. Classe '00 come la farina. Laureato in Filologia moderna. Mamma dice che sono carino.

Visualizza tutti gli articoli