Da Siri ad Alexa, dagli elettrodomestici avanzati agli ologrammi giapponesi, l’Intelligenza Artificiale (AI) riempie le mura domestiche con dispositivi sempre più in grado di indossare i panni di casa.

Perché creare queste tecnologie? Che tipo di relazione instauriamo con gli umanoidi che si aggirano tra le nostre stanze?

Umanoide, troppo umanoide

Ti sarà sicuramente capitato di inviare un messaggio chiedendo a Siri di spedirlo sotto dettatura, di ordinare con tono ad Alexa di mandare in diffusione l’ultimo jingle diventato virale su TikTok o, ancora più probabile, di interagire con ChatGPT per chiedere il riassunto di quel mattone che non hai ancora studiato bene per l’esame del giorno dopo.

Insomma, ce n’è per tutti e per tutti gli scopi. E se per i nostri avi (in arte, boomer) era un gesto sconvolgente premere il pulsante del telecomando e trovarsi di fronte il busto pixellato di Mike Bongiorno, oggi interagiamo in maniera disinvolta con dispositivi complessi che offrono prestazioni sempre più integrate nelle nostre case.

Aggiungi un posto a tavola che c’è un robot in più

Non parlo solo del Dyson, della friggitrice ad aria o del frullatore multiuso acquistato sulla bancarella di chissà quale fiera. Mi riferisco, con più meraviglia e più timore, a quelle invenzioni dell’AI che, più che come robot, andrebbero definiti a rigore umanoidi.

Si tratta, cioè, di dispositivi che non si limitano solo a facilitarci le fatiche di casa ma che, grazie alle loro sembianze verosimilmente umane, interagiscono con noi simulando reazioni più o meno conformi a quelle che potrebbe avere una persona in carne ed ossa. E se vi sembra uno scenario apocalittico o distopico, sappiate che alcune di queste creature digitali potrebbero persino arrivare a sostituire alcune figure chiave dell’ambiente domestico.

Addio al celibato con Azuma Hikari

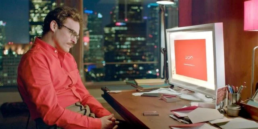

Se dispositivi come Alexa e Siri sono ancora lontani dal permettere una perfetta relazione testa a testa con l’utente (pensiamo al film Her, di Spike Jonze), vuoi per le funzioni limitate, vuoi per la voce come unico richiamo alla fisionomia umana, ci sono invenzioni che meritano senz’altro un plauso alla creatività e che ci permettono di avvicinarci meglio al cuore del problema. Partiamo da un caso emblematico.

Nel 2016 viene lanciato in Giappone lo spot pubblicitario di un ologramma che ha le fattezze di una ragazza dei manga: si tratta di Azuma Hikari, la fidanzata (e domestica) pensata da Gatebox per gli uomini single del paese nipponico.

Azuma vanta un corredo di funzioni che, al confronto, Alexa e Siri dormono ancora nella caverna della tecnologia. È in grado di controllare alcune funzioni domestiche, fa da agenda al “fidanzato” umano inviando prontamente dei promemoria per gli appuntamenti della giornata, ma soprattutto (qui la situazione si fa hot!) è in grado di interagire con lui come se fosse parte di una coppia vera e propria.

Quando "Her" diventa realtà

Azuma è infatti particolarmente attenta e scrupolosa nei confronti del proprio partner: si preoccupa di svegliarlo al mattino, gli invia messaggi durante la giornata, reagisce “emotivamente” alle risposte che riceve, guarda film insieme a lui e gli augura persino la buonanotte.

Più di un animale domestico e meno di una fidanzata in carne ed ossa (sembrerebbe mancarle solo un corpo vero e proprio), Azuma ha la pretesa di diventare un membro effettivo del nucleo familiare, dando la sensazione di poter consolare la solitudine di chi è alla ricerca di una persona al proprio fianco o di chi, per mancanza di tempo o voglia, non vuole cimentarsi in una vera e propria relazione umana.

Alla modesta cifra di 2.600 dollari (prezzo di lancio in Giappone), la fidanzata ologramma sembra poter offrire tutto ai suoi fruitori (non proprio tutto tutto… insomma, ci siamo capiti). Ma qual è l’impatto sociale di questa ennesima opportunità lanciata dall’AI e cosa c’è alle sue spalle?

Nulla viene dal nulla

Riponete l’Apocalisse negli scaffali della vostra libreria e cerchiamo di condurre un’analisi cauta di questi rivolgimenti post-umani che sembrano travolgerci.

Intanto, per rispondere alla domanda più assillante in materia, per quanto ci è dato saperne al momento i robot non provano emozioni, ma le simulano grazie al funzionamento di un algoritmo che genera delle risposte (output) di tipo verbale o meccanico.

Non c’è un vero e proprio “sentire”, giacché, come direbbero gli specialisti, le macchine non sono dotate di coscienza fenomenica, ovvero non esperiscono la realtà in prima persona portandosi dietro quel mondo di emozioni e stati interni che rendono l’umano tale.

Una questione di civiltà e bisogni

In secondo luogo, bisogna prestare attenzione alle condizioni materiali entro cui queste creature della domotica contemporanea sono concepite.

Nel caso di Azuma, è da sottolineare che la società giapponese è caratterizzata da un forte senso di dedizione al lavoro, a discapito della possibilità di ricavarsi del tempo per coltivare i rapporti interpersonali.

Se a questo aggiungiamo gli stereotipi del femminile che promuovono l’immagine della donna-moglie perfetta, servizievole e premurosa nei confronti dell’uomo, oltre al fascino cult che i manga esercitano sui giapponesi (persino sulle loro fantasie erotiche! Un saluto ai lettori di hentai), allora capiamo come dietro Azuma non ci sia solo il colpo di genio di un produttore dell’AI, ma un’intera civiltà con tutto il corredo di problemi, consuetudini e valori che porta dietro di sé.

Non fate la guerra ai robot (ma attenti a farci l'amore)

Quindi, anche le innovazioni dell’AI, per dirla in soldoni, rispondono ad una domanda di mercato che nasce dai bisogni dei consumatori, ovvero dalle condizioni materiali che determinano e danno vita a quei bisogni nella cornice di un preciso contesto sociale e culturale.

Piuttosto che immaginare, con un pizzico di delirio, un mondo distopico in cui pullulano robot che hanno per obiettivo la distruzione del genere umano, dovremmo interrogarci a fondo su cosa stia cambiando nei rapporti interpersonali e in che modo rischiamo di delegare all’Intelligenza Artificiale il compito di circondarci di rapporti pseudo-affettivi.

Insomma, senza puntare immediatamente il dito contro le creature domotiche, è bene che ci facciamo carico della responsabilità di monitorare le geografie interiori dell’uomo contemporaneo, senza lasciare che l’AI giochi di anticipo offrendoci soluzioni anche per la nostra vita relazionale e affettiva.

Fonti

Vuoi saperne di più? Clicca qui.

2025-05-13

BAMBINI DA LABORATORIO

He Jankui, un biofisico cinese, ha sperimentato la modifica genetica sugli…

2025-04-30

Sophie Germain: la “Mulan” di Gauss

Il 30 aprile festeggiamo il compleanno di Gauss: quale occasione migliore per…

2025-04-16

Perché non riusciamo a sconfiggere l’HIV?

I virus non sono tutti uguali, ed alcuni di loro possono essere molto…

2025-04-06

Ho la testa tra le quadriche

Uno splendido viaggio matematico nel mondo delle quadriche in pieno spirito…

2025-04-02

Evo: giocare a scacchi con la genetica

L’IA evolve rapidamente: Evo 2 analizza il DNA, prevedendo mutazioni genetiche,…

2025-03-27

Tu sai studiare la Matematica?

Molti studenti imparano formule matematiche come fossero filastrocche. Testiamo…

2025-03-14

IL PI GRECO (NON) È UNA COSTANTE

II pi greco non vale sempre 3,14... Esistessero altre geometrie che influenzano…

2025-02-23

Er compleanno de Steve Jobs

In una classe di 23 persone la probabilità che due festeggino il compleanno lo…

2025-01-20

Chi taglia i capelli al barbiere?

Le domande esistenziali sono tante, ma la più importante è: "Chi taglia i…

2024-12-17

Equazioni di Maxwell: arte contemporanea

Cosa accomuna le equazioni di Maxwell e l'arte astratta? Entrambe sempre più…

2024-12-03

SMS: bei tempi… o forse no

Non facciamoci ingannare dalla nostalgia: gli SMS sono uno strumento…

2024-11-26

Safety Tutor: un motivo (in più) per odiare la matematica

Dietro le multe per eccesso di velocità si nasconde il teorema di Lagrange. Un…

2024-11-21

Smentire Omero con la fisica

Il fisico irlandese Samuel Haughton ha studiato il modo più efficace per…

2024-11-18

Gratta e Vinci: come diventare poveri

I Gratta e Vinci sono croce e delizia di molti italiani. Ma davvero ti…