Sono passati venticinque anni dall’istituzione della Giornata della Memoria in Italia. Ricordare le vittime dell’Olocausto (e di qualsiasi sterminio di massa) è un dovere civico fondamentale, ma tenere memoria in modo autentico richiede qualcosa di più impegnativo di una ricorrenza sul calendario. Sulla scorta di Michel Foucault, tentiamo di guardare alle violenze del Novecento in senso metastorico per aprirci con consapevolezza ad una «vita non fascista».

Una colletta a fin di male

Avete presente quella scena di Novecento in cui viene mostrata una colletta di denaro in una chiesa?

Il capolavoro di Bernardo Bertolucci, diviso in due atti e della durata complessiva di quasi 5 ore (per la gioia dei suoi spettatori!) è uno dei punti di riferimento del cinema italiano che tentano di sviluppare una storia accurata, critica e illuminata del secolo breve. Se non lo avete ancora visto e avete una buona dose di curiosità (e una ancora più grossa di pazienza), correte a recuperarlo. Non ve ne pentirete.

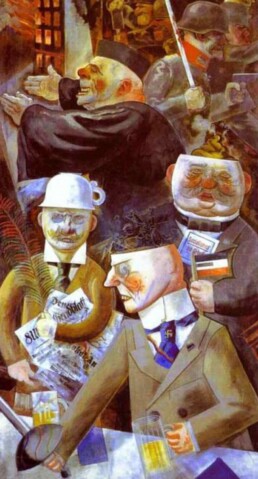

Una delle scene più interessanti della pellicola, infatti, tenta di illustrare le ragioni materiali che permisero l’ascesa del fascismo in Italia. Siamo agli albori degli anni Venti e, soprattutto tra i ceti più indigenti, tira aria di socialismo. I proprietari terrieri, spaventati dalle crescenti insurrezioni dei proletari, organizzano una colletta segreta per costituire una sorta di corpo poliziesco dedito alla repressione delle rivolte.

È qui che arriva la macchina da presa di Bertolucci, lasciandoci intuire un aspetto fondamentale dell’ascesa del totalitarismo italiano: la borghesia liberale aveva bisogno di sentirsi protetta per percorrere indisturbata la via del profitto.

Il borghese: dalle stelle alle stalle

A strizzare l’occhio alla borghesia ci pensò proprio lui: Benito Mussolini. Capace di compiacere i poveri con misure sociali (il famoso “ha fatto anche cose buone!”) e, allo stesso tempo, di tutelare gli interessi degli uomini più ricchi del Paese, fu in grado di accaparrarsi il consenso delle masse e il sostegno dei più agiati.

Ricevette appoggio politico, pieni poteri sulle questioni nazionali e internazionali e, come illustra metaforicamente il regista di Novecento, i finanziamenti necessari alle grandi operazioni belliche. Fu tutto questo a permettergli di stringere un’alleanza col compare tedesco d’oltralpe (Hitler, se foste a corto di fosforo) e a farsi complice della deportazione di ebrei, omosessuali, disabili e soggetti minoritari.

Le responsabilità del fascismo

Per cercare le cause di un evento storico crudele come quello che oggi ricordiamo, dunque, non c’è bisogno di scomodare la sfera di cristallo. Non dobbiamo neppure ricorrere ad una spiegazione esclusivamente etica, limitandoci ad indagare il grado di “malvagità” dei due più grandi dittatori europei del Novecento.

Il fascismo non è stato solo quel mascalzone (per dirla con eleganza) di Mussolini che si è reso complice di un crimine umano.

Il fascismo è stato innanzitutto un sistema politico ed economico che ha potuto farsi strada grazie al consenso delle masse e ai capitalisti che lo “sponsorizzavano”.

Dietro le nefandezze attribuite ad un solo uomo, quindi, c’è la più ampia responsabilità di un’intera élite sociale, che è stata poi pronta, ipocritamente, a rabbrividire di fronte agli orrori della guerra, a piangere i propri caduti e a commiserare le vittime dell’Olocausto pur godendo dei benefici concessi dalla stessa politica fascista.

Proprio la borghesia, quella coraggiosa classe sociale che aveva lottato contro i soprusi dell’aristocrazia, si rivelava disposta a sporcarsi le mani e a passare dall’altro lato della storia: il privilegio sociale ed economico che aveva guadagnato implicava una responsabilità attiva per quello che succedeva in Europa.

Il fascismo oggi è un anacronismo?

Di fronte ad una tragedia come l’Olocausto, dunque, bisogna innanzitutto riconoscere in che modo e in che misura le responsabilità si distribuiscono su più fronti, specie quando quei fattori che stanno all’origine dei totalitarismi e delle violenze del Novecento fanno di nuovo capolino nella Storia.

Non basta solo ascoltare una lezione su Primo Levi, leggere i diari di Anna Frank o guardare per l’ennesima volta Il bambino col pigiama a righe. La memoria culturale è vana se non si traduce nell’intento attivo di lottare contro quei germi di fascismo che, come un secolo fa, continuano a insinuarsi nella nostra stessa realtà storica, economica e politica.

So che alcuni di voi staranno pensando: “Ma come siete esagerati! Ma il fascismo è roba passata, erano altri tempi! Insomma, smettete di fare gli intellettuali da quattro soldi! È anacronistico parlare di fascismo nella nostra epoca!”

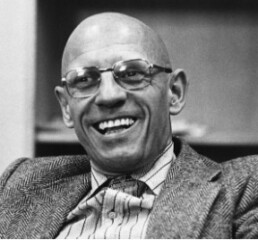

Di fronte a queste affermazioni non possiamo che lasciar parlare un grande filosofo del secolo scorso. Chi pensa che il fascismo sia solo un tratto di storia morta e irripetibile dovrà vedersela con lui.

Michel Foucault: allenarsi al non fascismo

Che soldi e potere vadano a braccetto, è una storia vecchia quanto il mondo. Ma quando il potere si espande su direttrici ideologiche pericolose, votate al profitto e indifferenti al valore stesso della vita umana, come accaduto quasi un secolo fa e come sembra stia di nuovo capitando sotto i nostri nasi, le conseguenze possono essere decisamente temibili.

Dunque, non è affatto anacronistico parlare di fascismo oggi e mai lo sarà fino a quando certe variabili storiche persistono.

Così doveva pensarla Michel Foucault. È uno dei primi autori, infatti, ad aver utilizzato la categoria di ‘fascismo’ in senso metastorico, ovvero in maniera indipendente dal periodo storico effettivo del fascismo italiano.

Nella sua Introduzione alla vita non fascista, scritta come prefazione all’edizione inglese dell’Anti-Edipo di Deleuze e Guattari, egli considera il fascismo e il non fascismo come due generali modi di vita contrapposti, mettendoci in guardia non solo dal «fascismo storico di Hitler e Mussolini», ma soprattutto da quel «fascismo che è in noi, che possiede i nostri spiriti e le nostre condotte quotidiane, il fascismo che ci fa amare il potere, desiderare proprio la cosa che ci domina e ci sfrutta».

Dunque, che fare? Come sbarazzarsi dello sfruttamento e della dominazione esercitati dai più potenti? Soprattutto, «come lavar via il fascismo che si è incrostato nel nostro comportamento»?

La vita non fascista a prova di manuale

Nel testo, Foucault tenta di fissare alcune regole dell’«arte di vivere» non fascista. Una sorta di manuale, come il filosofo stesso lo definisce, utile a non cadere nel pozzo buio della Storia una seconda volta. Non riporterò tutti i punti del testo (se volete, potete leggerli qui), ma mi limito a segnalare il monito che reputo il più incisivo: «non innamoratevi del potere».

Non bisogna dare per scontato, ci insegna Foucault, il gioco politico che assegna a qualcuno un ruolo di potere sugli altri, ma occorre essere critici, severi e attenti nei suoi riguardi.

Per quanto la politica sia necessaria all’organizzazione del vivere comunitario, occorre opporre azione politica e desiderio a quelle cattive forme di potere che si servono degli introiti finanziari e dello sfruttamento altrui per un tornaconto personale o “di classe”. In definitiva, per continuare a detenere una posizione di privilegio rispetto agli altri.

Ascoltiamo quel militante e saggio Foucault e impegniamoci nel dare «la caccia a tutte le forme di fascismo […] che ci circondano e ci schiacciano, fino alle minute forme che fanno l’amara tirannia delle nostre vite quotidiane».

“Per non dimenticare”. E poi?

Confusi dalle facili retoriche, bonarie e consolatorie, che troppo spesso accompagnano questa Giornata, ci arrendiamo volentieri all’idea per cui ciò che è successo una volta non succederà più o, per lo meno, non con la stessa importanza e gravità.

Eppure, ci sono variabili storiche che, nel loro ripetersi, rischiano di produrre gli stessi risultati. L’eterno bisticcio tra servo e padrone, l’accordo tra ricchezza e potere, magistralmente rappresentato proprio da Bertolucci in Novecento, e l’indifferenza ipocrita di uno stile di vita che rincorre il profitto anche a discapito della vita umana sono solo alcune di queste.

Prendere coscienza di ciò che è accaduto significa imparare a riconoscere le cause più complesse e meno evidenti. Solo allora potremo cogliere nella nostra stessa epoca i sintomi di qualcosa di marcio che, anche a parti invertite e con nuovi personaggi storici, potrebbe tornare a ripetersi.

In nome di Foucault, non siamo amanti del potere e alleniamoci al non fascismo.

Fonti

Per leggere l’Introduzione alla vita non fascista di Foucault clicca qui (è breve e utile, fallo!)

2025-02-14

Vissero per sempre felici e contenti?

L'amore è necessariamente uno, esclusivo e per tutta la vita? Riusciamo a…