Il fumetto, con il suo linguaggio unico fatto di immagini e parole, è un’arte che non ha mai smesso di evolversi, adattandosi ai cambiamenti culturali e innovandosi per conquistare nuove generazioni di lettori. Ricostruiamo insieme la storia del fumetto italiano a partire dalla sua data di nascita: il 27 dicembre 1908.

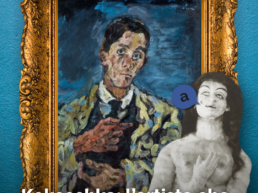

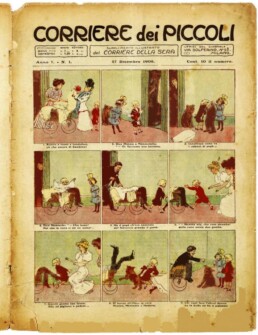

Il 27 dicembre 1908 rappresenta una data fondamentale nella storia culturale italiana: sulle pagine del Corriere dei Piccoli appare il primo fumetto italiano, segnando l’inizio di un linguaggio visivo e narrativo che avrebbe conquistato generazioni di lettori.

Le storie avevano fini educativi, ed erano caratterizzate da vignette disposte in sequenza, accompagnate non da balloon come nei fumetti americani, ma da testi in rima collocati sotto le immagini. Una trovata poetica che forse strappa sorrisi ai lettori, ma lasciava perplessi gli appassionati del genere. Pare che i balloons siano stati snobbati perché “troppo americani”, ma forse il vero problema era che in Italia serviva lo spazio per far rima con “armadio”.

Tra i primi fumetti italiani figurano titoli americani, ma tutti rigorosamente italianizzati come Mimmo Mammolo (Buster Brown) e Bibì e Bobò (Katzenjammer Kids), inaugurando quella curiosa tradizione che ci ha regalato eroi dai nomi improbabili.

Infanzia e l’adolescenza del fumetto italiano

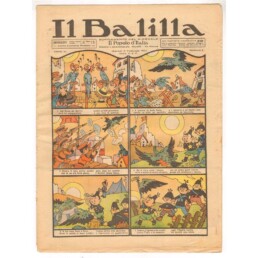

Negli anni Venti, mentre in America i fumetti si emancipano dal pubblico infantile, in Italia il genere rimane “educato” e rassicurante. Tuttavia, l’ascesa del regime fascista introduce nuovi personaggi, più in linea con i valori propagandistici. Nel 1923 nasce il Giornale dei Balilla, seguito nel 1924 da Il Giornalino, che propone non solo fumetti ma anche adattamenti illustrati di grandi classici come I Promessi Sposi.

Con la creazione del Ministero della Cultura Popolare (MinCulPop) nel 1937, la censura si intensifica: gli eroi stranieri vengono banditi o trasformati in improbabili versioni italiane (Superman diventa Uomo Fenomeno, mentre Robin si trasforma in Aquilotto). Non solo i nomi, ma anche le storie subiscono mutilazioni, spesso lasciando ai poveri sceneggiatori italiani l’arduo compito di congetturare trame mai lette.

Da Topolino a Tuffolino

Benito Mussolini, critico nei confronti della cultura americana ma amante di Topolino, promuove la creazione di un personaggio locale che possa rappresentare ideali più in linea con il fascismo. Il compito viene affidato a Pier Lorenzo De Vita, noto disegnatore dell’epoca, e a Federico Pedrocchi.

Il risultato è Tuffolino, un ragazzino umano con il sogno di diventare un agente pubblicitario. Tuffolino vive avventure in un contesto quotidiano, affiancato dalla sua fidanzata Mimma e da altri personaggi secondari, tra cui Clara, un’amica adulta di Mimma. Le storie hanno spesso un tono spensierato e leggero, nonostante l’influenza propagandistica del periodo.

Tuffolino viene pubblicato su varie riviste per ragazzi, ma non raggiunge mai la popolarità dei personaggi Disney, anche dopo che le restrizioni del regime fascista avevano limitato la diffusione dei fumetti stranieri.

Il dopoguerra: tra eroi mascherati e cowboy

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il fumetto italiano si rinnova: nascono personaggi come Asso di Picche (1945), primo eroe mascherato italiano, e Tex (1948), il ranger che diventerà il simbolo del western nostrano. Dopo anni di guerra, un po’ di polvere da sparo e cowboy sembravano l’unico modo per distrarsi senza troppo impegno.

Il 1962 segna l’arrivo di Diabolik, creato da Angela e Luciana Giussani. Capostipite del fumetto nero, Diabolik introduce anche un nuovo formato, piccolo e pratico, destinato a diventare uno standard. Il successo del genere ispira anche parodie come Paperinik e Cattivik, dimostrando che anche i “cattivi” possono conquistare il cuore dei lettori.

Il boom del fumetto italiano

Gli anni Settanta segnano un momento di grande fermento per il fumetto italiano. La Bonelli introduce nuovi protagonisti come Mister No (1975) e Ken Parker (1977), ampliando il suo universo narrativo. Contemporaneamente, nascono i primi investigatori del fumetto italiano, come Sam Pezzo di Vittorio Giardino, mentre la comicità trovava il suo simbolo in Lupo Alberto (1976) di Guido Silvestri. Sul versante più impegnato, opere come Cipputi, creato da Altan nel 1976, riflettevano le tensioni sociali e politiche dell’epoca.

Negli anni Ottanta, il fumetto italiano continua a innovare. La rivista Frigidaire diventa un punto di riferimento per la sperimentazione artistica, pubblicando opere di autori come Andrea Pazienza, mentre Milo Manara consolida il suo stile unico. La Bonelli trionfa con vari successi; Dylan Dog, in particolare, diventa un fenomeno culturale, superando persino Tex nelle vendite.

Il fumetto oggi: una forma d'arte

Il fumetto, una volta considerato un passatempo per bambini o adolescenti disillusi, è oggi una forma d’arte rispettata, capace di trattare temi complessi e di esplorare la realtà con una profondità che non ti aspetti. E sì, ogni tanto c’è ancora qualche scena “piccante” a farla da padrone, ma è proprio questo mix di leggerezza e spessore che lo rende irresistibile.

In Italia, due nomi su tutti segnano questa evoluzione. Da un lato, Milo Manara, il re del fumetto erotico, che con il suo tratto sensuale ha conquistato il mondo. Dall’altro Zerocalcare, che con le sue storie ironiche e spesso disincantate ha scalato le vette della cultura pop, arrivando addirittura su Netflix. La sua capacità di raccontare le ansie e le piccole tragedie quotidiane, con un armadillo parlante come spalla, ha portato il fumetto a nuovi livelli di popolarità.

Il fumetto italiano, insomma, è un linguaggio che mescola umorismo e riflessione, che si muove tra l’alto e il basso, tra l’ironia e il dramma. E se oggi possiamo vederlo sulle piattaforme più “serie”, non è solo per i supereroi, ma anche per storie che ci parlano direttamente della nostra generazione, con il giusto mix di comicità e introspezione. Un’arte che, pur partendo da radici popolari, ha davvero fatto il salto di qualità.

2025-04-18

Moda e Cina: esiste il Made in Italy?

Su TikTok i cinesi rivendicano le nostre borse: attacco al Made in Italy o…

2025-03-31

Kokoschka: l’artista che giocava con le bambole

Kokoschka, ossessionato da Alma, fece creare una bambola con le sue sembianze,…

2025-03-10

Flow: l’Oscar “low cost”

Flow – Un mondo da salvare vince l'Oscar 2025 come Miglior film d'animazione,…

2025-01-17

Giubileo 2025: Roma tra santi, cantieri… e Luce

Giubileo 2025: Roma si prepara a ospitare uno degli eventi più importanti della…

2024-11-28

Bernini: che bono!

Roma, per Gian Lorenzo Bernini, era un marmo su cui scolpire i suoi sogni…

2024-11-15

L’arte contemporanea: perché non puoi “farla anche tu”

L'arte contemporanea è davvero un'arte "facile"? Comprendiamo insieme le…